きゅうがめら‼︎ぺいです‼︎

最近左胸が痛いんですよねー。病院受診して検査したけど異常なし。

ストレスかしら・・・

無理せず頑張っていこうー

と言うことで今回はこちら

10分程度で読めます。

はじめに

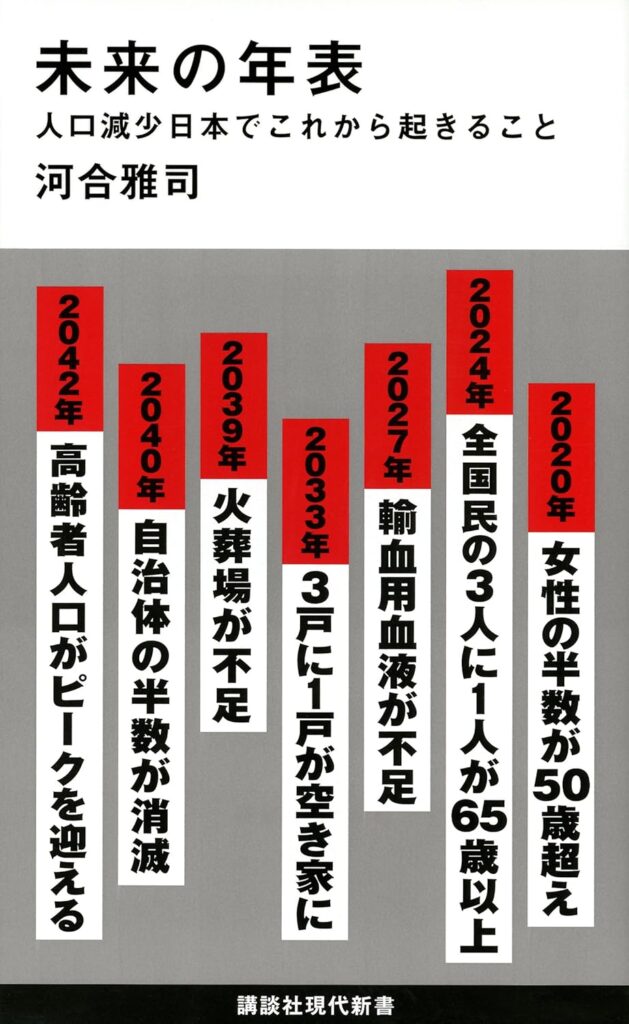

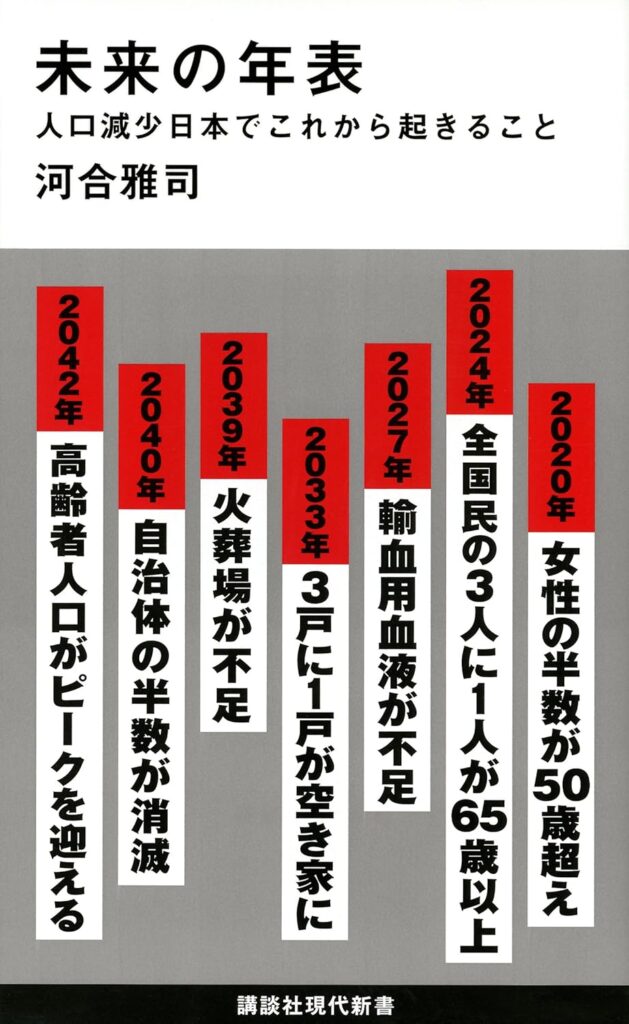

今回は、河合雅司さんのベストセラー本『未来の年表』と『未来の年表2』を読んだので、その内容をざっくり紹介したいと思います。

この2冊、簡単に言うと「これからの日本、めっちゃ大変だよ!」って話です。でもただの不安を煽るだけの本ではなくて、「どう備えるべきか?」まで教えてくれるのがポイントとなっています。

また私が「このままじゃマズいな」と思ったこともまとめてみます。未来のことってなんとなく遠い話に思えるけど、実は「もう始まってる」んです。

未来の年表』:日本の未来が時系列で見える!

この本のスゴイところは、少子高齢化が日本にどんな影響を与えるのかを“年表形式”で解説してくれてるところ。たとえば…

『未来の年表』は、人口減少によって起こる「これからの日本の姿」を、年ごとに分かりやすく書いています。

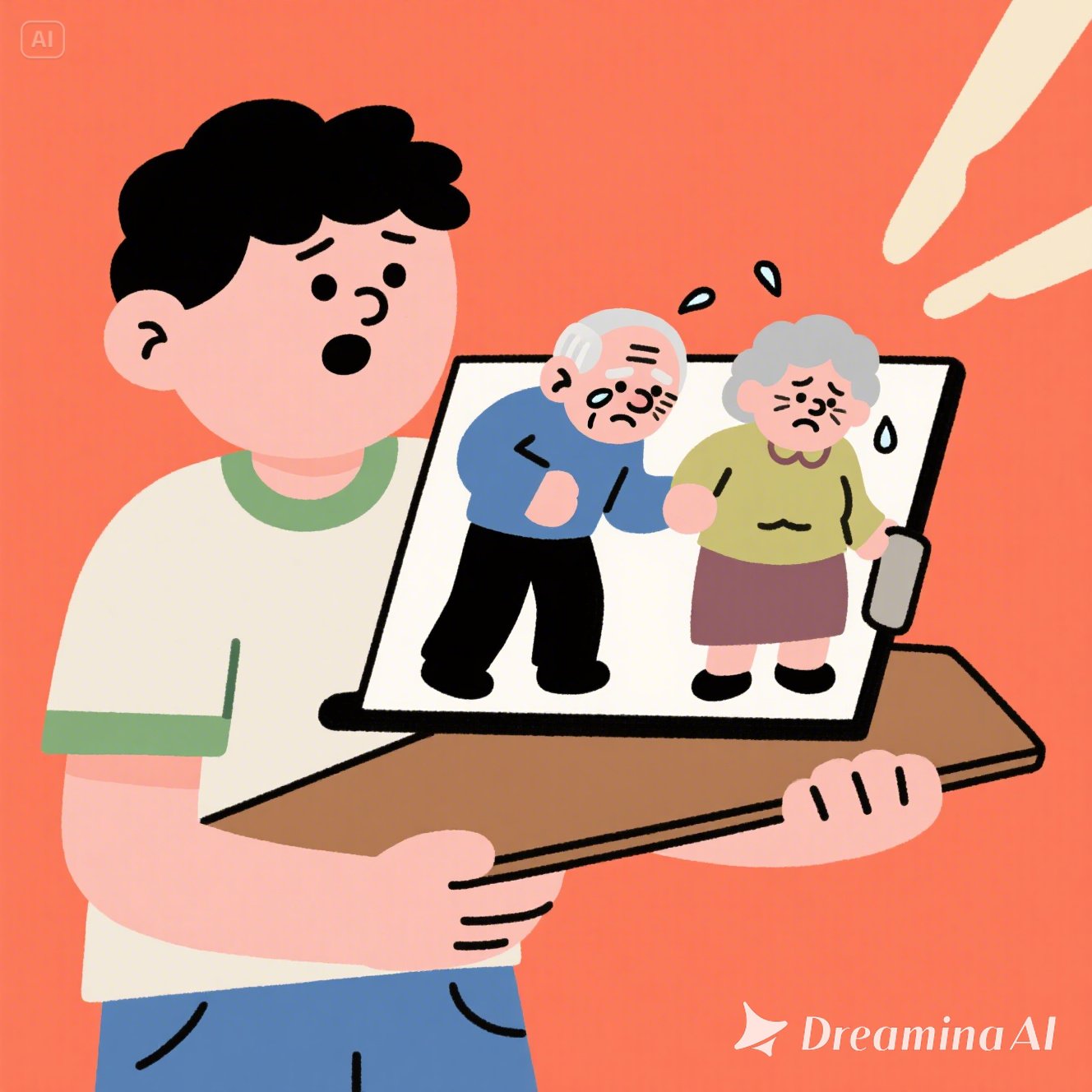

少子高齢化が進むと、日本の社会システムにどんな“ひずみ”が出てくるのかを予測してるんですが…その内容が、けっこうショッキング。

例えば:

• 2024年:ついに3人に1人が65歳以上!

• 2025年:団塊の世代がすべて後期高齢者に(75歳以上)

→ 医療や介護の負担が一気に重くなります。現場の人手が全然足りない。

• 2033年:住宅の3戸に1戸が空き家に!

→ ゴーストタウン化が進み、治安や防災の問題が深刻に。

• 2040年:自治体の半数が消滅の危機

→ 地方の町や村の多くが財政難で立ち行かなくなる…。

• 2042年:高齢者人口がピークに。介護が間に合わない…

これ、ただの予想じゃなくて、すでに今の数字から“確実に起こる”ことなんです。

なんでこうなるかっていうと、簡単に言えば「子どもが少なくて、お年寄りが多くなる」から。つまり、働く人が減って、支える人がいなくなるってわけですね。

『未来の年表2』:じゃあどうすればいいの?

続編では、「未来の年表1で紹介した問題に、どう対処すればいいのか?」、「このまま放っておくとヤバいよね?じゃあ何ができる?」という視点から、さまざまな対策が提示されます。

たとえば、

• 「地方を見捨てる覚悟も必要かも」

• 「定年制はやめよう」

• 「全世代型の社会保障に変えよう」

などなど、ちょっとショッキングな提案もあるけど、現実をちゃんと見て、対応しないとヤバイよねって話です。

中でも印象的だったのは、「あきらめる」っていう後ろ向気な考えのようで前向きな発想。

え? あきらめるってネガティブじゃないの?と思うかもしれませんが

ここでは「全部を守ろうとするから破綻する。守れるものを選んで集中しよう」という意味。

たとえば…

• 地方の人口減少を止めるのではなく、「減ることを前提に設計しなおす」

• 「定年制をなくす」ことで、シニア世代も働ける社会に

• 若者に過剰な負担を押しつけないための“全世代型”社会保障

つまり、「昔の日本」にこだわるんじゃなくて、「これからの日本」に合わせた仕組みに変えていこう、ということです。

みんなに伝えたいこと

ちょっと難しい言葉も出てくるけど、日本の未来を考える上ではめちゃくちゃ大事な話がたくさんありました。今の高校生や大学生が社会に出るころには、もうこの「未来の年表」で書かれてる世界が現実になってるかもしれない。

未来は変えられる。けど、そのためには「何が起きるか」を知っておくことが第一歩。

未来って、大人たちが決めるものだと思ってませんか?

でも、2040年とか2050年って、今の高校生が30代・40代になる時代です。

つまり、今の大人たちが作った社会を「引き継ぐ」のは若い世代。

この本を読むと、「大人ってこんなに先のこと考えてるんだ…」と気づくと同時に、「じゃあ自分はどう生きる?」って問いが自然に浮かんできます。

• 将来どんな仕事が必要とされる?

• どんな地域に住んだ方が安心?

• どんな社会貢献ができる?

一人ひとりが「自分ゴト」として考えることが、未来を変える第一歩です。

まとめ

未来を“怖がる”んじゃなく、「準備」をしよう。

• 『未来の年表』→ 少子高齢化で日本に何が起こるかを“年表形式”で紹介しています。

これからの日本に起きるヤバイことを年ごとに予測

• 『未来の年表2』→ その未来にどう対応するかを具体的に提案。

そのヤバさにどう向き合うか?の対策集です。

• 未来を悲観するんじゃなくて、ちゃんと「備える」ための本!

• 若い世代こそ早めにこの現実を知って、自分の生き方を考えるヒントにしてほしいと思います!

未来の話ってなんとなくモヤっとしてるけど、知ることで「自分が何をすべきか」が見えてくると思います。

この本を読んで、未来への向き合い方をちょっと変えてみるのもアリかもしれませんね!

ここまで

読んでくれて

おぼらだれん٩( ‘ω’ )و

心ソング♪

コメント